7月24日,由内蒙古师范大学民族学人类学学院、内蒙古师范大学中华民族研究基地组织举办的为期10天的“技艺人类学:人类文化的创造性转化与创新性发展”内蒙古师范大学第二届青年学者研习营圆满结营。

7月15日,公茂果副校长在研习营开幕式上致辞

7月24日,研习营闭幕式由民人院副院长满达主持

本次研习营共招募了18位在技术人类学、艺术人类学及非物质文化遗产研究领域取得一定成果的青年教师、博士后与在读博士生作为营员。他们分别来自中央民族大学、中央美术学院、吉林大学、浙江师范大学、西南民族大学、西藏大学、西北政法大学、美国杜克大学、韩国弘益大学、蒙古国国立大学等国内外高校。

7月24日,闭幕式后,研习营全体营员与学院领导、讲习专家、带队教师合影。

研习营邀请了在国内外技艺人类学领域享有盛誉的六位专家学者讲学、指导,并在与我校校地合作单位——乌拉特中旗旗委、政府的鼎力支持下,开展了深入的田野调查,圆满完成了内蒙古师范大学人类学研习营“学术讲习+田野调查+汇报研讨”的实践模式。

7月15至17日,六位主讲专家开展研习营系列讲座

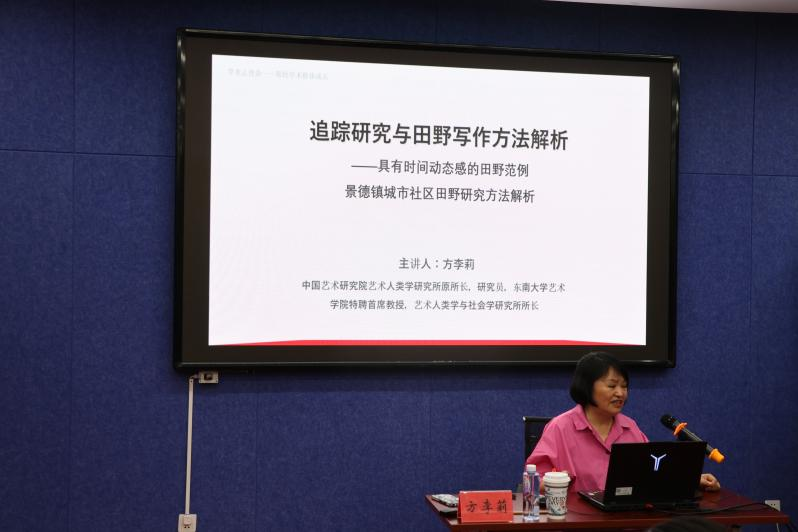

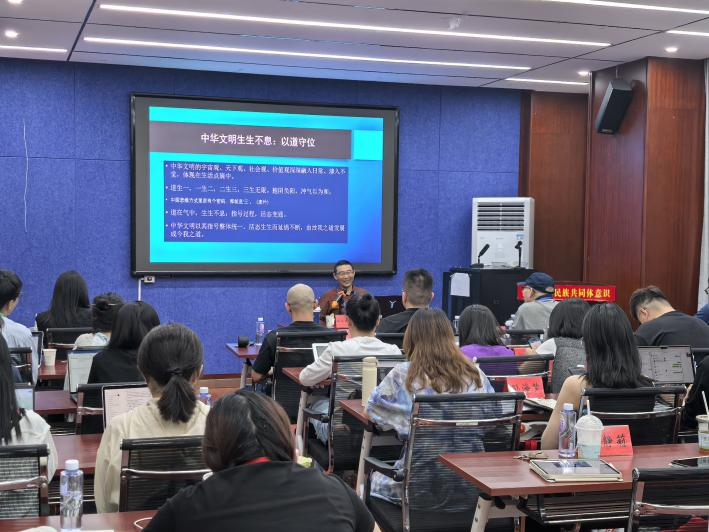

在7月15日至17日的学术讲习营中,北京大学的朱晓阳教授、上海大学的潘守永教授、贵州师范学院的龙宇晓教授、南开大学的赵万里教授、中国艺术人类学学会会长方李莉教授与我校一级教授纳日碧力戈,围绕技艺人类学的不同议题,分别作了《人类学:以戏剧为进路》《博物馆人类学:理论前沿、学术进展与学术范式》《何谓技艺?技艺为何?——技艺人类学研究的本体论重思》《转熟为生:科技人类学的视角与研究》《艺术田野的工作方法及写作解析》《“上手”的交融一体与道通场有——技艺人类学的一个理论面向》的讲座。为期3天的讲座,对技艺人类学领域的前沿问题进行了深入的反思,大大提升了研习营的学术品位、吸引力和影响力,同时也为营员提供了面对面交流、获得指导建议的宝贵机会。

朱晓阳教授讲座

潘守永教授讲座

龙宇晓教授讲座

赵万里教授讲座

方李莉教授讲座

纳日碧力戈教授讲座

学术讲习营互动现场

学术讲习营现场座无虚席

7月18日早晨,民族学人类学学院党委书记包凤兰、研习营主讲专家纳日碧力戈教授与龙宇晓教授亲自带领18位营员,前往乌拉特中旗开展田野调查。

7月18日早晨,全体营员出发田野点前合影

在乌拉特中旗旗委、政府的精心协调下,研习营先后前往当地博物馆、民俗展馆、乌拉特铜银器制作技艺项目自治区级非遗就业工坊、乌拉特中旗“金石交”同心创业街开展田野调查,参观了乌拉特中旗希热庙、秦汉长城保护站、风蚀冰臼地质公园、呼仁敖包岩画群、奔巴台庙(第一届乌拉特中旗办公旧址)、突厥人石板墓与突厥石人群、“鸿雁之乡”呼勒斯太嘎查草原文化的厚重与丰富,领略了北疆文化的厚重与丰富。

7月18日下午,全体营员与乌拉特中旗政府座谈

7月19日上午,参观乌拉特中旗博物馆

7月19日下午,走访乌拉特中旗八音路社区民歌队

在此过程中,营员分别走访了乌拉特刺绣自治区级传承人孟和其其格,“苏龙嘎”乌拉特民歌队,乌拉特婚礼自治区级传承人杨敖特更,还在观演乌兰牧骑的歌舞表演与专场舞台剧《我的家乡》中,真切感受边境旗县基层建设中的精神风貌以及传统手工艺人与新一代青年人的坚持与努力。

7月20日上午,走访乌拉特婚礼传承人,体验乌拉特婚礼仪式

7月20日下午,观摩第一届乌拉特中旗人民政府办公地——巴奔台庙旧址

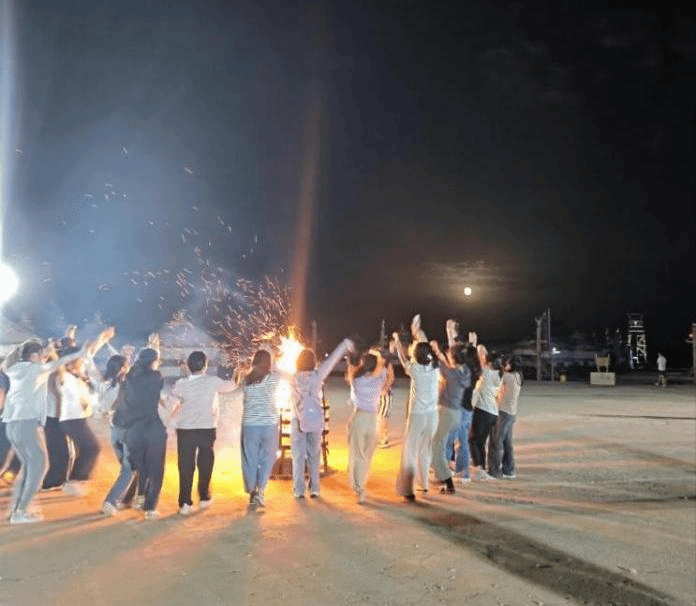

7月21日晚,在塞外塔拉草原体验篝火晚会

7月22日下午,观看乌兰牧骑舞台剧《我的家乡》

经过专业的学术指导与深入的田野调查训练,18位营员在最后两天的“青年研讨营”中,紧紧围绕本次研习营分议题,进行了精彩的汇报与热烈的研讨。本次“技艺人类学”研习营共设置五个分议题。

其中,来自中央民族大学民族学与社会学学院人类学专业的在读博士生孙海梦围绕技术人类学议题,以《传统手工技艺的具身性与社会性》为题作了汇报。有4位营员围绕艺术人类学议题,分别作了如下汇报:《“在场的”聆听与互动:口头演述中受众的审美接受问题》(中国社会科学院民族文学研究所助理研究员/博士后苏培)、《艺术人类学与艺术治疗的交叉互补关系——以乌拉特中旗的非物质文化遗产为对象进行案例研究》(韩国弘益大学文化艺术经营学院艺术管理专业在读博士生王禹心)、《蒙古族马鞍造型艺术研究——基于乌拉特中旗的田野考察》(蒙古国国立大学人文学院艺术学专业在读博士生伟林花)、《“歌”的意义——以乌拉特婚礼为例》(内蒙古师范大学民族学人类学学院民族学专业在读博士生杜峥嵘)。

营员汇报现场

有5位营员围绕人类学民族学理论与民族志研究方法,分别作了如下汇报:《石无语,岩有话:牧区田野中的岩石及其背后的历史追问》(西藏大学中华民族共同体研究院民族学专业在读博士生西那旦迫)、《物的文化生命:技艺赋能论的人类学探究》(浙江师范大学边疆研究院讲师陈晓艺)、《田野调查的具身面向——以乌拉特中旗与茂县的刺绣手工艺为例》(中央民族大学民族学与社会学学院人类学学院在读博士生张梦雅)、《乌拉特地区定牧聚落在地性空间组织模式调研》(中央美术学院建筑学院建筑学专业在读博士生孙瑜)、《乌拉特中旗作为边界:牧民在其中的适应与不适应》(美国杜克大学法学院在读博士生琪若娜)

营员研讨现场

其余的7位营员则围绕非物质文化遗产的保护与传承议题,分别作了如下汇报:《非物质文化遗产传承人抢救性记录实践探析》(内蒙古自治区艺术研究院副研究馆员/内蒙古师范大学民族学人类学学院在读博士生娜布其)、《从“马赛克”到“关系型地方”:边疆民族地区传统手工艺的地方型分析》(宁夏大学中华民族共同体研究院讲师张力文)、《互联网语境中非物质文化遗产的表演性——以蒙古族安代舞为例》(北京师范大学社会学院社会学专业在读博士生河尔伦)、《草原传唱,阴山记忆:乌拉特蒙古族民间祝赞词研究》(内蒙古师范大学外语学院副教授/民族学人类学学院民族学在读博士生苏日娜)、《交错在记忆与文化的七点——非物质文化遗产与博物馆实践》(贵州省博物馆馆员/西南民族大学拟录取博士生杨元丽)、《河套地区羊拐民俗及其地方记忆——圐圙之间》(中南大学中国村落文化研究中心人类文化遗产学专业的在读博士生谢珏璇)、《从“草原的想象”到“想象的草原”——视频化时代乌拉特中旗非遗技艺的媒介赋能》(西北政法大学传播学院的副院长、副教授郭淼)、《文化赋能论视域下文化遗产的创造性转化与创新性发展》(吉林大学考古学院在读博士生崔钰卿)。

营员汇报现场

营员研讨现场

在闭幕式上,研习营组织方暨带队教师武宁、额尔德木图、乌日格木乐分别对学术讲习营、牧区田野营、青年研讨营进行了总结,指出了本次研习营通过学术讲座、田野调查与学术研讨训练,在帮助青年学者进一步拓展理论视野、深层次探讨传统技艺传承的有效方法和路径、推动人类文化的创造性转化与创新性发展的同时,搭建了全国人类学民族学青年学者学术交流的平台,促进了青年学者在人类学领域的成长与创新,获得了参营青年学者的一致好评。

武宁老师对学术讲习营进行总结

额尔德木图老师对学术讲习营进行总结

乌日格木乐老师对学术讲习营进行总结

明年暑期,内蒙古师范大学民族学人类学学院、内蒙古师范大学国家民族中华民族共同体研究基地将继续举办第三届人类学青年学者研习营,深化已在国内外相关领域产生的较大影响,推动学科建设,树立了内师大学术品牌。